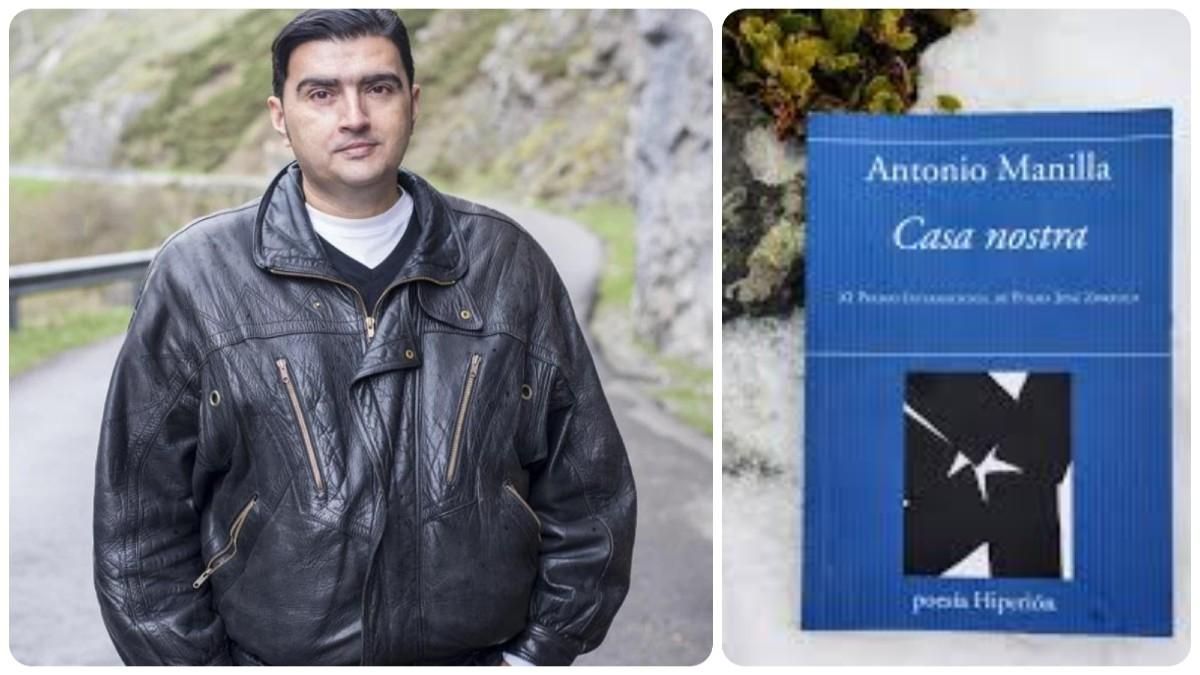

'Casa nostra', de Antonio Manilla

Empieza el último libro de Antonio Manilla Casa nostra como empezó el anterior (Suavemente ribera), con un breve poema sobre el tiempo como espejismo. Y luego la cuidada selección de vocablos de cada poema (callado, alberca, corral, pozo, estiércol, fresquera, atizar, fosfeno, cantería, lumbre, helechos, sebe, muria, ortiga, zarzal, alcorque, vaguada, monte, cierzo, migas, etcétera) vuelven a hablar de otro modo, o del mismo, de lo que todo este libro habla tan bien: sobre el paso y el poso del tiempo, sobre la herencia recibida, las raíces y el paisaje que somos… Todo mediante una poesía ruralizante y nostalgiosa y preciosa y desde luego muy conmovedora que guarda y concelebra la memoria familiar; que es la memoria del pueblo y la memoria del mundo: “Ceniza y testimonio / del cruel anochecer de lo rural”.

En efecto la publicación de Muerte de un naturalista supuso, en su momento, la irrupción de una voz de extraordinaria potencia sensorial en el panorama de la poesía en lengua inglesa. Seamus Heaney –aún lejos del reconocimiento unánime que años después lo acompañaría– ofrecía en este libro inaugural un territorio poético intensamente arraigado en la experiencia rural de Irlanda del Norte, pero ya orientado hacia una exploración más compleja de la conciencia y de la memoria.

El volumen se articulaba en torno a un núcleo temático reconocible: la infancia entendida no como paraíso idealizado, sino como ámbito de aprendizaje, descubrimiento y pérdida (de hecho el poema que daba título al libro funciona como cifra simbólica del conjunto). La fascinación inicial por el mundo natural –los huevos de rana, el olor de la tierra, el trabajo en el campo– se transformaba súbitamente en experiencia de temor y extrañamiento. Y ese tránsito, casi ritual, del asombro a la conciencia, constituía una auténtica muerte del naturalista ingenuo: el niño que observaba el mundo con curiosidad científica iba quedando desplazado por el adolescente que percibía la amenaza latente en la materia viva…. Pero uno de los rasgos más llamativos de aquel libro era la densidad sensorial de su lenguaje: los poemas estaban cargados de texturas, olores, sonidos; la materia parecía adquirir espesor físico en el verso; la turba, el barro, la leche, el metal de las herramientas no eran simples referentes, sino presencias casi táctiles. Y esa atención minuciosa al detalle enlazaba con una tradición realista, pero la superaba mediante una imaginación verbal que intensificaba lo concreto hasta rozar lo simbólico, de modo y manera que la figura paterna, el trabajo agrícola y el paisaje irlandés configuraban un ámbito de pertenencia que el poeta observaba con una mezcla de admiración y distancia.

Destacado poeta leonés

El destacado poeta leonés Antonio Manilla ha ido construyendo, libro a libro (mis favoritos son El lugar en mí y Suavemente ribera), una voz reconocible por su sobriedad expresiva, su don para ver el paisaje con atención simbólica y su fidelidad a una emoción decantada, nunca enfática. El volumen ahora publicado por Hiperión y distinguido con el Premio José Zorrilla titulado Casa Nostra confirma esa línea de depuración y hondura: un libro que rehúye el brillo retórico para adentrarse, con paso contenido, en las zonas de sombra de la experiencia rural, arraigada, esencial, entrañable y universal.

Como en sus entregas anteriores, Manilla parte de una materia biográfica –el paso del tiempo, la memoria familiar, la conciencia de pérdida–, pero la somete a un proceso de destilación que evita toda anécdota superflua. No hay aquí confesionalismo ni aspaviento elegíaco, sino una meditación serena que convierte lo íntimo en ámbito de reconocimiento compartido. El poeta parece saber que la emoción, para ser verdadera, ha de expresarse con contención; de ahí esa dicción clara, casi conversacional por momentos, que sin embargo se sostiene sobre una arquitectura métrica muy consciente.

Uno de los aciertos del libro radica en su tensión entre claridad y sugerencia. Los poemas se presentan como escenas nítidas –un paisaje doméstico, un gesto cotidiano, una evocación de la infancia–, pero en su trasfondo late una interrogación más honda sobre la identidad y la fugacidad. El tiempo, verdadero protagonista del volumen, no aparece como abstracción filosófica, sino encarnado en detalles mínimos: una casa que envejece, un cuerpo que acusa el desgaste, una fotografía que fija lo irrecuperable. Esa atención al detalle concreto enlaza con una tradición meditativa que, sin renunciar a la emoción, desconfía de la grandilocuencia.

Pero sobre todo, como la poesía de Heney y sus discípulos aventajados Claudio Rodríguez, Miguel Torga, Sophia de Mello, Mauricio Casagrande, Alejandro López Andrada, Fermín Herrero y José Luis Puerto, el libro de Antonio Manilla se inscribe con naturalidad en una tradición que, lejos de agotarse, ha demostrado una sorprendente capacidad de renovación: la poesía ruralizante entendida no como pintoresquismo ni como ejercicio nostálgico, sino como meditación moral y estética sobre el vínculo entre el hombre y la tierra.

Desde Horacio y Virgilio, el mundo campesino ha funcionado como escenario simbólico de equilibrio y medida. Las Geórgicas y Bucólicas no eran solo un tratado sobre labores agrícolas, sino una reflexión sobre el orden del mundo y la dignidad del trabajo, y así fe retomada esa idea en nuestra tradición en Menosprecio de corte y alabaza de aldea de Antonio de Guevara. En esa línea –despojada ya de cualquier idealización bucólica– se sitúa Manilla. Su campo no es un locus amoenus, sino un territorio vivido, atravesado por la memoria familiar, por el desgaste del tiempo y por la conciencia de pérdida. El paisaje no se contempla: se rehabita, y en esa rehabitación se cifra una ética.

La modernización de esa tradición, que en el siglo XX ya decimos que alcanza una de sus cimas con Muerte de un naturalista de Seamus Heaney, encuentra en Manilla una resonancia evidente. Como el poeta irlandés, el autor leonés atiende a la densidad material de las cosas: la tierra, las herramientas, los animales, la casa heredada. Pero esa atención no se agota en lo descriptivo; cada objeto encierra una vibración simbólica que remite al paso del tiempo y a la fragilidad de la identidad. Si en Heaney la infancia descubría la ambivalencia de la naturaleza –fascinante y amenazante a un tiempo–, en Manilla la mirada adulta reconoce en el ámbito rural una lección de sobriedad y límite: “Es el mundo perdido de la infancia./ Sabemos que está ahí,/ mas no para nosotros”.

Antecedentes más próximos

No es casual que puedan evocarse, como antecedentes más próximos de la poética de este libro, nombres como Claudio Rodríguez y Fermín Herrero. Del primero comparte Manilla cierta confianza en la revelación que brota de lo cotidiano, esa iluminación que surge del contacto con la materia y que transforma la experiencia en celebración contenida. Del segundo, una fidelidad al terruño entendido como espacio moral, despojado de retórica, donde cada detalle –un camino, una tapia, una era– adquiere una densidad significativa.

Formalmente, el libro se mueve con soltura entre el verso medido y el versículo, siempre con un oído atento al ritmo interno del poema. No hay rupturas estridentes ni experimentación gratuita; más bien se advierte un deseo de adecuación entre forma y contenido, como si cada texto hubiese encontrado su respiración exacta. Esta fidelidad a un tono –grave, reflexivo, sin concesiones– es, a la postre, uno de los mayores valores del conjunto, y confirma la madurez de una voz que ha optado por la claridad y la mesura. El verso de hecho fluye con una naturalidad que es fruto, sin duda, de un trabajo consciente sobre el ritmo y la estructura. No hay en estos poemas voluntad de deslumbramiento, sino de exactitud. Esa exactitud –léxica y emocional– es la que permite que lo particular trascienda su circunstancia y se convierta en experiencia compartida.

Antonio Manilla demuestra con maestría que la poesía ruralizante, lejos de ser un reducto temático, sigue siendo un ámbito fértil para interrogar el presente y ayudarnos a vivir conservando el sentido del paisaje y de la esencia. En su escritura, la tierra no es decorado, sino sustancia: una materia viva que obliga al poeta a medir sus palabras con la misma precisión con que el agricultor mide sus surcos. En esa correspondencia entre ética y forma reside, acaso, la verdadera continuidad de una tradición que arranca en la Antigüedad y llega, con renovada vigencia, hasta nuestros días a recordarnos con dolorosa lucidez que “el pasado no vuelve y es un soplo la risa/ de los frenos del tren que se acelera”.