El eco de los huidos al monte que Julio Llamazares convirtió en la novela 'Luna de lobos' hace cuarenta años

Las historias de entonces siempre comenzaban de la misma manera: “Una noche, bajaron los del monte...”.

El escritor Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955) se embelesaba de chaval con las aventuras de aquellos paisanos a los que emparentaba con los protagonistas de las novelas y las películas del Oeste. Los relatos, que vecinos de sus padres contaban “bajando la voz”, cambiaban de versión en los detalles tras la consabida frase inicial. Precisamente una noche, pero ya de 1982 (apenas un año después de llegar a Madrid), Llamazares quiso dar vuelo literario a una de aquellas secuencias de los años de la posguerra. Sin saberlo todavía, estaba naciendo un novelista. El resultado fue Luna de lobos, de cuya publicación se cumplen 40 años. Todo lo que rodea a aquel libro es pura novela.

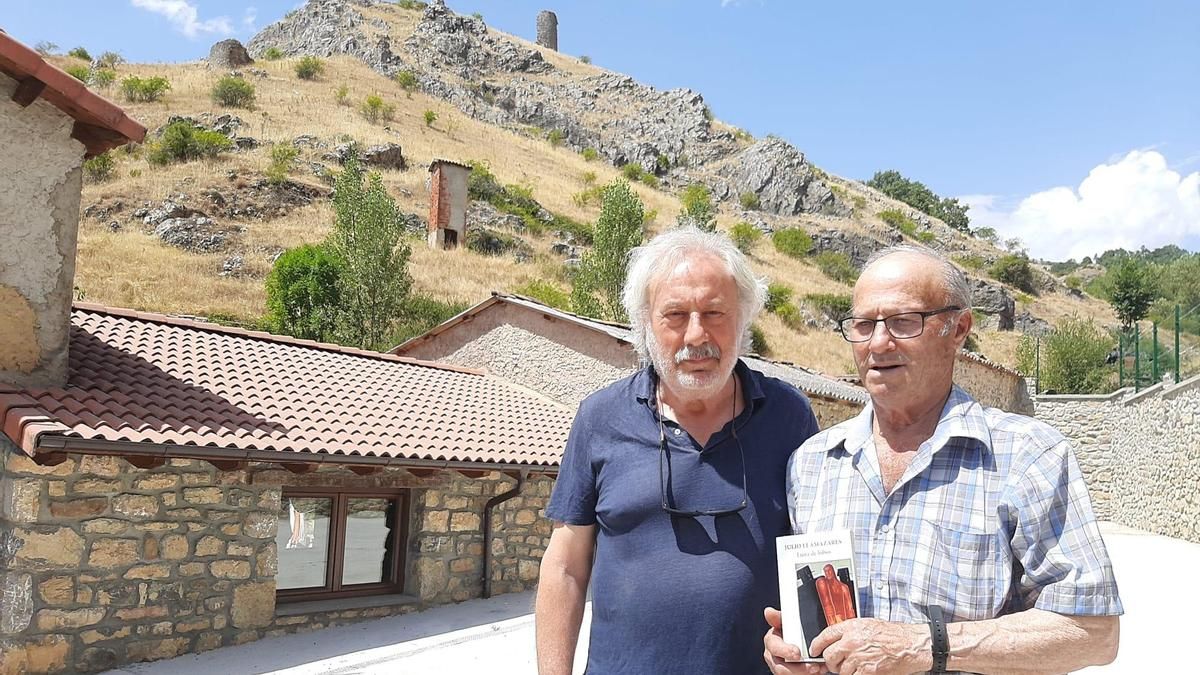

Hay muchas maneras de contar el cuadragésimo aniversario de Luna de lobos. Llamazares ya había publicado a principios de los ochenta en Diario 16 un reportaje sobre Gregorio Díaz García Gorete, que pasó más de 11 años escondido en varias cuevas de la zona de Puebla de Lillo. Quiso hacer lo mismo con Eufemiano Díez González, que se tiró 10 años enterrado en vida, sepultado en una cuadra en La Mata de Curueño (Santa Colomba de Curueño). Por entonces la memoria histórica estaba fuera de la agenda política y mediática. Y quedó inédito el reportaje sobre el conocido como el topo de La Mata, cuya historia fue rescatada el pasado 8 de agosto por la Asociación Cultural Los Cantarales con el descubrimiento de una placa de homenaje, una exposición titulada 'Raíces y memoria' y un filandón con la participación del propio Llamazares, el periodista y escritor Fulgencio Fernández y el exalcalde de Sabero Simón Rodríguez.

Femiano, como lo conocían familiarmente, fue a luchar con el bando republicano al desatarse la Guerra Civil porque su padre le dijo que, en ese tipo de tesituras, conviene estar a favor del Gobierno. Poco después de salir de casa resultó detenido por las mismas autoridades a las que iba a defender por llevar una medalla de la Virgen del Camino. Compartió reclusión con el cura de Villamanín en Cármenes. Fueron apenas unos días porque era más necesario en el frente. Tras la derrota en Asturias, regresó en 1937 a La Mata. “Me acuerdo que entré en el pueblo con las botas en la mano para que los perros no me oyeran”, le contó a Julio Llamazares, que aprovecharía esta frase más tarde en un pasaje de su libro El río del olvido (1990). Luego se recluyó en casa, primero en una estancia del pajar con doble tabique y después en una fosa en la cuadra con abono de las vacas esparcido por encima como camuflaje. Y así pasó una década hasta que se entregó en 1947.

“Fue el topo más topo de todos los topos”, dijo Llamazares en el acto de homenaje antes de asegurar que el caso da “la medida exacta de lo que fue el miedo en aquellos años”. La fosa medía 80 centímetros de ancho por 2 metros de largo, una auténtica sepultura en vida que le dejó secuelas físicas hasta su muerte en 1984. Y la medida del miedo también la experimentaron sus familiares. A su hermano pequeño, Marcelino, le hicieron cavar una tumba en el monte. “O confesaba dónde estaba el hermano o lo mataban”, contó en el homenaje su hijo, y sobrino de Eufemiano, Juan Díez. Como “escribir es intentar meterse en la piel de las personas”, Julio Llamazares aprovechó la historia de Femiano ya en las últimas páginas de Luna de lobos: “Abro los ojos y no veo nada. O mejor: una penumbra aún más negra y más espesa que la penumbra física del sueño (...). Pero no hay nada que temer. Tres golpes secos, convenidos, suenan, por fin, encima del tablero”.

La primera historia, la que desató en aquella noche de 1982 los recuerdos encadenados de aquellos relatos que oía contar de chaval, fue la del asalto a la cantina de Valdepiélago por parte de varios de los huidos al monte. “Luego ya fue como cuando ves una foto en un álbum y sigues viendo todas las demás. O como cuando metes la mano en un cesto de cerezas, empiezas a tirar y salen unas detrás de otras”, expone el autor, que reservó aquella secuencia para la mitad de una novela que iba a suponer su estreno en el género. Llamazares ya había publicado entonces dos libros de poesía, La lentitud de los bueyes (1979) y Memoria de la nieve (1982), además del relato El entierro de Genarín (1981). Cuando terminó de dar forma a aquellas andanzas de los guerrilleros, se acordó de una carta elogiosa que le había enviado Pere Gimferrer por su segundo poemario. Mandó la única copia que tenía a mano a Seix Barral, la editorial española más importante del momento. Luego se enteró de que había equivocado la dirección porque el sello había cambiado de sede. Así que siempre dice que debe su carrera literaria al servicio de Correos.

Y es que unos días después sonó el teléfono del piso que compartía en Madrid. El aparato estaba en el baño. El que hablaba al otro lado era Pere Gimferrer, que ejercía como lector de Seix Barral. “No te podemos pagar mucho de anticipo: sólo 125.000 pesetas”, le confesó. “Yo estaba durmiendo. Y no me lo podía creer. Le dije que si cinco minutos antes me hubieran dicho lo que iba a pasar, habría pagado yo el anticipo. Y no tenía ese dinero”, rescata. Gimferrer le escribió unos días después para darle el consejo de cambiar el título inicialmente pensado, Chorco de lobos, que aludía a una trampa para acorralar a estos ejemplares hasta cazarlos. Y lo razonó con tres argumentos: el común de la gente desconoce el significado de la palabra y la confundirá con charco; las hipotéticas traducciones pondrían trampa y perdería resonancia; y los lectores pensarían que este nuevo autor sería otro latinoamericano. “Por entonces se vendía bastante novela del boom lationamericano, pero la gente ya estaba empezando a cansarse”, dice Llamazares, que le hizo caso a Gimferrer y acabó poniendo el título pensado como alternativa: Luna de lobos.

Nacido en Vegamián, localidad luego sumergida bajo las aguas del embalse del Porma, Llamazares creció entre Olleros de Sabero (Sabero), un pueblo minero donde su padre ejercía como maestro, y la casa en la que su abuela paterna había sido también docente en La Mata de la Bérbula (Valdepiélago). Fue este último el que alimentó buena parte de las leyendas que configuraron la novela. La Matica, como la conocen en la zona, fue evacuada al comienzo de la Guerra Civil. Quedó en tierra de nadie. Cada día, durante meses y hasta el retorno en 1937, varios vecinos se turnaban para entrar a dar de comer al ganado. Parte de la población se instaló temporalmente en La Vecilla, como la familia de Milagros Díez Cuesta, que había nacido en 1935. “Me decían luego que los soldados me cogían de la mano y yo me iba con ellos”, sonríe ahora con 90 años ya cumplidos.

Como la mayor parte de los guerrilleros desaparecieron porque murieron o se fueron al exilio, se convirtieron en mitos

Terminada la Guerra Civil, Milagros acompañaba puntualmente al monte con las ovejas al pastor Julián González González Julianín. Recuerda un par de ocasiones en que este se hizo a un lado para hablar con los del monte (hasta cinco vecinos de La Mata habían huido por los alrededores tras la derrota en el frente), unos desconocidos para ella, que apenas había cumplido 10 años. “Andan a hierro”, le dijeron después a ella sobre aquellos personajes misteriosos. “Y a mí como si me dicen que andaban a cualquier otra cosa”, apunta al reconocer que vivía aquella circunstancia con más desconcierto que miedo, el que sí sintió un día que su abuela se asomó a la puerta de casa y entraron los guardias a ver si había alguien escondido en aquel edificio que funcionaba como posada. “Entraron como lobos”, evoca haciendo un improvisado paralelismo con el título de la novela. “Este pueblo estaba como Rentería en los años de la ETA”, tercia Llamazares para traducir también como “andaban a la metralla” aquel “andan a hierro” que ha quedado grabado en la memoria de su vecina.

Milagros, que recuerda que en la segunda ocasión en la que vio a los guerrilleros estos acabaron sorprendiéndose por “lo mayor que estaba” cuando preguntaron de qué familia procedía, es sobrina de Ovidio Cuesta, que se libró de hasta dos condenas a muerte, una en el penal de San Marcos en León cuando dijeron en voz alta su nombre y apellido, y él se mantuvo en silencio hasta que se levantó otro Ovidio Cuesta. “Como ya sabía para lo que era, yo me quedé azorrao”, le contó años después al escritor este vecino de La Mata que a su vez regentaba la cantina del pueblo, quizá la principal fuente de información para Luna de lobos junto a Florencio Álvarez.

Llamazares escribió la obra entre 1982 y 1984 sobre dos pilares. El primero eran aquellas historias oídas en su adolescencia. “La narración oral no deja de ser una forma de creación literaria”, afirma tras constatar cómo las versiones iban cambiando detalles, incluso las contadas por una misma persona. El segundo se sustanciaba en una escasa bibliografía que consultaba en la Biblioteca Nacional. “Había muy poco escrito y todo era muy tendencioso; por las dos partes”, admite. Visitó pueblos que eran punto de operaciones de los huidos como Correcillas (Valdepiélago). “La gente tenía miedo a contar y yo era un chaval”, indica. Su juventud también era un hándicap en el mundo editorial. “La novela parecía entonces un género de madurez. Yo tenía 29 años. Y ser joven era entonces un inconveniente”, reconoce. Pero Llamazares tenía como aliados a sus personajes: “Como la mayor parte desaparecieron porque murieron o se fueron al exilio, se convirtieron en mitos”.

Siendo yo un niño, los guardias nos tiraban al techo de la casa a mis hermanos y a mí. Y a mi padre le hicieron cavar hasta una sepultura, con una brecha en la cabeza por el culatazo de un fusil

Originarios de La Mata de la Bérbula, los hermanos Arias (Casimiro, Amable y Andrés Fernández Arias) trabajaban en minas de carbón de Matarrosa del Sil (Toreno). Para introducirse en el sector, la afiliación sindical era entonces obligatoria. Ellos optaron por la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), sindicato de orientación anarquista. Cuando se desató la Guerra Civil, cruzaron por Laciana hasta Asturias. Tras la derrota en el frente, se asentaron en el área de influencia entre el Porma y el Torío. Andrés cayó en Rodillazo (Cármenes), en uno de los episodios novelados en Luna de lobos. Ellos estaban en el monte; sus familiares quedaron en pueblos asediados por las fuerzas del orden. Teodorino González Fernández Dorín, sobrino de los guerrilleros (hijo de su hermana Socorro) nacido en 1945, sufrió las consecuencias. “Siendo yo un niño, los guardias nos tiraban al techo de la casa a mis hermanos y a mí”, cuenta sobre aquella práctica encaminada a forzar a sus padres a revelar el destino de sus tíos. Con su padre, Aquilino, fueron todavía más expeditivos: “Le hicieron cavar hasta una sepultura, con una brecha en la cabeza por el culatazo de un fusil”, dice, y la mente viaja al hermano de Femiano en La Mata de Curueño.

“A mi madre nunca la tocaron. Mi madre les decía para atrás y para adelante a los guardias, y jamás la tocaron”, añade Dorín en su casa de Aviados (Valdepiélago) sobre Socorro, que le puso temperamento a las dificultades. El hostigamiento no cesó ni cuando Casimiro y Amable (Llamazares cree que tardarían años en saber que su hermano Andrés había muerto) reunieron una importante suma de dinero (la novela también cuenta el frustrado intento a través del secuestro del ingeniero Arriola) para salir de España hacia Francia, primero camuflados en un autobús de hinchas del Athletic de Bilbao camino de San Sebastián ante un partido de rivalidad vasca contra la Real Sociedad y luego atravesando en barca la ría del Bidasoa. “Y, cuando yo tenía 16 o 17 años, los guardias todavía me preguntaban si nos escribían los tíos. Y yo les decía que preguntaran a mis padres, que yo era menor de edad”, relata Dorín.

Casimiro y Amable regresaron a España ya en los años ochenta. Los guerrilleros fueron los últimos en volver del exilio. “Todo el mundo renegó de ellos”, expone Llamazares para hacer notar cómo los partidos políticos trataban de desentenderse de cualquier resquicio que sonara a “lucha armada” durante la Transición, con ETA y otros grupos terroristas en plena ebullición. “Ellos perdieron tres guerras: perdieron la Guerra, perdieron la posguerra y perdieron la Transición”, añade el escritor, que todavía tuvo trato con ellos y que recuerda el impacto de la publicación de la novela en 1985, mucho antes de los movimientos por la recuperación de la memoria histórica. “Todos los libros o películas sobre la guerrilla tienen éxito. Aparte de que el tema es muy novelesco, tiene un halo de romanticismo”, zanja el autor, que años después descubriría que su amigo escritor Avelino Hernández conservaba otra copia de aquella novela enviada a una dirección equivocada de Seix Barral.

Hubo una reacción a la publicación de Luna de lobos que todavía dio para un epílogo con su propia historia. “Tú eres un cabrón: no sé si odiarte o quererte”, le espetó el director de cine Julio Sánchez Valdés, que implicó a Llamazares en el guion de la película, que se estrenó en 1987 con lleno en el Teatro Emperador y colas hasta Ordoño II más adelante durante su exhibición en el Cine Condado. No fue posible estrenar el filme en Riaño, idea original en plena lucha contra el embalse. Y el escritor y guionista la vio tiempo después en Cistierna al lado de dos espectadores que eran, a la vez, protagonistas. Casimiro Fernández Arias y Calixto López Abad compartieron batallas en el monte durante la posguerra. Ninguno de los dos sabía si el otro estaba vivo. Llamazares fue testigo del reencuentro cuatro décadas después. “¿Tú te acuerdas de un día en casa del tío Medardo?”, le preguntó para darse a conocer Casimiro a Calixto en alusión a la secuencia en la que salen tirando bombas entre las vacas. “Ya nos habría gustado a nosotros tener unas cazadoras como esas”, se limitó a decir Calixto sobre una película que retrataba su historia.

Los guerrilleros, mitos en el imaginario colectivo, las habían pasado canutas, también después de la guerra y el monte. “Si llego a saber lo que me esperaba, me habría levantado la tapa de los sesos de un disparo”, confesó Eufemiano Díez González sobre aquellos 10 años enterrado en vida, tiempo en el que trasladaron un cuartel de la Guardia Civil a Pardesivil (Santa Colomba de Curueño) principalmente para dar con su pista. “¡No es rojo! ¡Es blanco!”, exclamaba la gente cuando se entregó a las autoridades. Casimiro Fernández Arias, que había permanecido una década huido en España, llegó a Francia y lo quisieron embarcar en la Legión Extranjera con destino a una guerra en Asia. “Si yo hubiera sabido”, le confesó una vez a Julio Llamazares, “lo que nos esperaba en Francia, me habría quedado en el monte hasta que me mataran”.